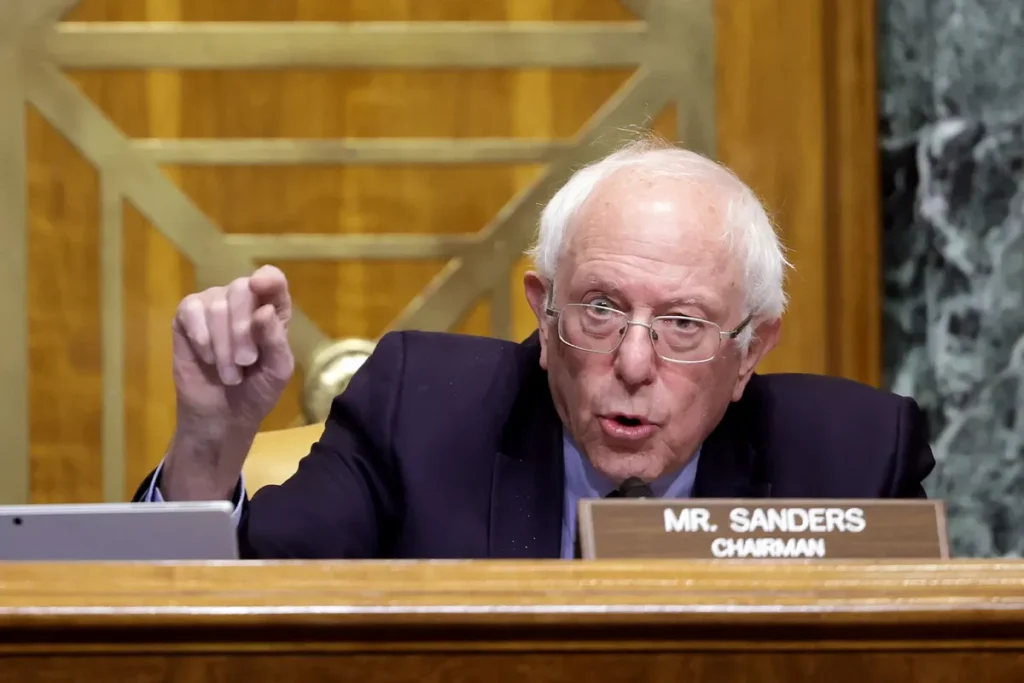

Bernie Sanders e la tassazione al 95%

Questo articolo è una traduzione del pezzo “Bernie Sanders Just Proposed a 95% Business Tax. Here’s Why That’s So Absurd” di Brad Polumbo, uscito su fee.org (Foundation for Economic Education) il 30/03/2022 e che potete leggere in originale qui: https://fee.org/articles/bernie-sanders-just-proposed-a-95-business-tax-here-s-why-that-s-so-absurd/ Prezzi alti della benzina ed inflazione fuori controllo sono generalmente le prime cause di […]

Crisi identitarie, errori e scomuniche della sinistra occidentale

Da anni il populismo di destra, il cosiddetto sovranismo, ha preso le redini della scena politica mondiale: arrivato al potere in diverse realtà sociali (locali e nazionali), lo sciovinismo ultra-conservatore (ma ultra-statalista nel dirigismo economico e nel bastone per quanto riguarda sicurezza ed immigrazione) sembrerebbe molto più appealing di tutte le forme di progressismo riciclato. […]

Perché il mondo ha bisogno di libertà economica

Immaginate di svegliarvi una mattina in un letto diverso dal vostro; tutti si rivolgono a voi chiamandovi Presidente e chiedendovi di risolvere i più disparati problemi nazionali: migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro, ridurre l’inquinamento, e così via. Sono indubbiamente questioni molto complesse e non sapreste gestirle nemmeno singolarmente, figurarsi tutte insieme. […]

Lady “TINA”, la donna di ferro che curò la Gran Bretagna

Speriamo possa ispirare qualcuno in Italia, dove la cultura liberalconservatrice è praticamente assente, la nuova biografia in italiano di Margaret Thatcher, Margaret Thatcher. La biografia della donna e della politica (Mondadori, 2019), firmata da Elisabetta Rosaspina. Che, nello stile delicato e documentato si conferma giornalista di pasta montanelliana. Nel corso dell’opera, la giornalista del Corriere […]

La riforma pensionistica cilena: un modello a cui puntare

Per la stesura di questo articolo ringraziamo Domenico Campeglia, che ha fornito il suo utilissimo pamphlet, presto pubblicato dall’Istituto Liberale, sulla storia ed i risultati della riforma del sistema pensionistico cileno. La campagna dell’Istituto Liberale sul tema delle pensioni ha portato alla luce i molti problemi del sistema pensionistico del nostro Paese.Abbiamo visto come esso […]

Intervista a Drew Pavlou

Ciao Drew, per iniziare vorrei che raccontassi la tua storia ai nostri lettori, perché non penso che tutti la conoscano. Studio Filosofia, Storia e Letteratura inglese all’Università del Queensland (UQ) a Brisbane, Australia. La mia storia è iniziata l’anno scorso quando ho organizzato una manifestazione on-campus in supporto di Hong Kong. In quell’occasione io e […]

L’orgoglio di essere borghesi secondo Sergio Ricossa

La crisi economico-finanziaria che si è abbattuta prima sugli Stati Uniti e poi sul Vecchio Continente ha avuto diverse ripercussioni globali, ma c’è però un aspetto che colpisce in maniera particolare. Da allora, gran parte della borghesia è scomparsa. Scomparsa o quasi: il ceto medio è stato il più colpito dalla crisi e, a grandi […]

Modello a capitalizzazione o a ripartizione? Come funziona un sistema pensionistico equo

La truffa del sistema pensionistico italiano In Italia pensiamo che alla fine della nostra vita lavorativa lo Stato benevolo ci restituirà parte delle tasse che abbiamo versato (i contributi) sotto forma di pensioni… grave errore! In realtà lo Stato, che è tutto fuorché benevolo, rischia di non restituire agli italiani un bel niente, a causa […]

Perché non sarai mai ricco se hai una mentalità socialista

Tra Filosofia e Comportamento Prima di leggere è bene spiegare che nell’articolo non si andrà ad indagare su quelle che sono le ideologie, le dottrine o i pensieri degli esponenti delle diverse correnti, ma si andrà a valutare il comportamento delle persone, le loro scelte di vita e quindi la loro mentalità. Mentalità Socialista ed […]

George Floyd ed il Principio di Libertà violato

L’uccisione per soffocamento di George Floyd da parte di alcuni agenti di polizia di Minneapolis ha scatenato forti proteste in tutti gli Stati Uniti e non solo. E’ un fatto che riguarda tutti noi, senza distinzione di razza, di religione, di sesso o di età. Un agente, il cui compito sarebbe dovuto essere quello di […]